|

Galeries nationales du Grand Palais. Entrée Square Jean Perrin Exposition organisée par la Réunion des musées

nationaux, Paris, et le musée des Beaux-Arts de Montréal,

où elle sera présentée du 8 mars au 24 juin 2007. |

|

Une exposition paradoxale

L'exposition Renoir/Renoir qui s'est clôt le 6 janvier 2006 à la cinémathèque française voulait auréoler Jean Renoir de l'héritage de son père Auguste Renoir. Cette fois ci, le Grand Palais essaye de prouver que Walt Disney a puisé ses sources d'inspiration dans l'art européen.

Jouer du prestige de la peinture pour ajouter au prestige d'un cinéaste ou de la popularité d'un cinéaste pour faire venir le jeune public au musée sont des stratégies défendables. Ces expositions valent néanmoins bien davantage par leur documentation soignée sur les cinéastes que par leur apport réel mais marginal au rapport cinéma et peinture. L'exposition du Grand-palais ne parvient évidemment pas à démontrer une influence de la culture européenne sur l'amuseur américain qui irait aurait au-delà d'une bonne culture générale.

On y voit au contraire un Disney curieux et réactif qui s'inspire librement, sans suite, et avec un bel éclectisme de la culture européenne sans suivre d'optique précise pour affirmer par contre avec opiniâtreté son système de valeurs, sorte de synthèse entre vitalité du monde animal et les valeurs humanistes.

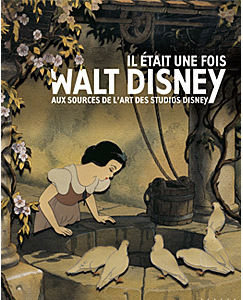

L'exposition s'intitule "Aux sources de l'art des studios Disney" et le mot "studios" n'est pas choisit pour rien. L'exposition prend en effet pour corpus les douze longs-métrages classiquement attribués à Walt Disney de Blanche-neige (1937) à Le livre de la jungle (1967) sorti quelques mois après sa mort. Or, même si Disney surveillait chaque étape du processus créatif se révélant par là un producteur exigeant, il n'en a réalisé aucun. Il ne s'empara ni de la cohérence graphique confiée à des décorateurs chaque fois différents ni même de l'animation cinématographique assurée dès 1937 par David Hand.

L'exposition montre très bien dans sa première salle consacrée aux très nombreux courts métrages antérieurs, réalisés très souvent là par Disney lui-même, que celui-ci s'intéressait surtout à la culture populaire américaine. L'expressionnisme ou le romantisme dont il s'inspire dans certaines de ses oeuvres est seulement le fait d'une honnête culture générale...et rameuter Breughel comme source d'inspiration des petits chalets nordiques de Pinocchio frise la surinterprétation culturelle.

Les sources américaines

Mickey emprunta son caractère à Charlot et à Douglas Fairbanks. Sa première aventure, Steamboat Willie, en 1928, parodie le Steamboat Billy Jr de Buster Keaton (1928) ; celle de The Mad Doctor, en 1933, est un clin d’œil au Frankenstein de James Whale (1931).

|

Quant à The Pet Store, en 1933, il singe – si l’on ose dire – le King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Shoedsack sorti la même année.

|

Mêmes concomitance et contretype entre le Charlot des Temps modernes (1936) et le Donald de Modern Inventions (1937). Dans l’atmosphère générale de plagiat réciproque qui régnait alors dans l’animation et le cinéma américains, ces emprunts n’avaient d’autre sens que l’exploitation littérale de gags et d’atmosphères, retranscrits avec une verve propre au dessin animé.

Dans d’autres emprunts, l’allusion est plus subtile, par exemple pour la scène mémorable de la transformation de la Reine dans Blanche-Neige. La scène de la transformation de la reine en sorcière, au-delà du roman de R. L. Stevenson sur le cas Jekyll/Hyde (1886), a ses origines iconographiques dans le cinéma américain. En mars 1937, Walt Disney en personne donna ses orientations : il souhaitait que cette scène ait « quelque chose de Jekyll et Hyde », mais qu’elle soit suggérée plutôt qu’explicitement montrée. En cela, Blanche-Neige et les Sept Nains est plus proche de la version allusive du Docteur Jekyll et Mister Hyde de Robert Mamoulian avec Fredric March (1932) que de celle, plus démonstrative, de John S. Robertson avec l’acteur shakespearien John Barrymore (1920). Pareillement, la rivalité entre Cendrillon et Lady Tremaine, la marâtre, pourrait trouver sa source dans le couple Mrs. De Winters / Mrs. Danvers de Rebecca, premier opus hollywoodien de Hitchcock en 1940.

La caractérisation des personnages de Disney et sa façon de

les composer à partir d’acteurs ou d’actrices célèbres,

mais aussi de bien d’autres sources, sont typiques de sa méthode

de collages. Blanche-Neige

est le croisement des actrices Janet Gaynor, l’interprète de Murnau

dans L’Aurore, de l’enfant-femme

Shirley Temple et des canons féminins éthérés

du préraphaélisme anglais et de l’Art nouveau européen.

La genèse du personnage de la reine est plus complexe encore et illustre à merveille le processus de travail collectif des studios Disney. Disney, en grand ordonnateur, présent à presque toutes les étapes dans les premiers longs métrages, voulait que la Reine soit un mélange de lady Macbeth et du Grand Méchant Loup.

Dans une réunion du 30 octobre 1934, il précise que son visage devra s’inspirer des masques en papier mâché de Wladislaw Theodor Benda (1873-1948), illustrateur Art déco alors très à la mode et dont la stylisation hiératique a très certainement influencé Joe Grant. La beauté fatale de l’actrice hollywoodienne Joan Crawford (1908-1977), ses yeux et ses lèvres notamment, constituent un autre élément important du puzzle. Comme le suggère Robin Allan de façon convaincante, la statue-colonne de la cathédrale gothique de Naumburg (Allemagne) représentant Uta, épouse du margrave de Meissen, pourrait également avoir inspiré la silhouette générale de la reine. Avec le temps, les sources européennes s’estompent pour laisser la place à des modèles purement américains de la publicité et du cinéma, comme on le peut le constater pour la Fée Bleue de Pinocchio, clairement imitée de Jean Harlow […].

L’esthétique d’opérette du Roméo et Juliette de George Cukor, qui sortit en août 1936, fut aussitôt digérée par les dessinateurs qui travaillaient sur Blanche-Neige et les Sept Nains, et certaines scènes ont des ressemblances frappantes, notamment celles où le prince/Roméo, mélange de Douglas Fairbanks et de Leslie Howard, chante la sérénade à Blanche-Neige/Juliette, accoudée à son balcon gothique.

|

|

Vingt ans plus tard, c’est la version de Roberto Castellani de Roméo et Juliette (1954) qui inspira La Belle au Bois Dormant. On retrouve ce même « premier degré » dans l’utilisation du film musical The Goldwyn Follies de George Marshall (1938) pour la Danse des heures de Fantasia.

L'expressionnsime et le romantisme aux studios Disney

Le cinéma expressionniste allemand occupe une place marquante dans les trois premiers longs métrages de Walt Disney.

L’œuvre de Murnau était bien connue de Disney. Fantasia, mais aussi Blanche-Neige et les Sept Nains et Pinocchio sont imprégnés des leçons du cinéma allemand. La lumière comme élément principal du décor, technique mise au point par Max Reinhardt (1873-1943) à Berlin et à Vienne dans ses mises en scène de théâtre et dont Murnau reprit les principes, est particulièrement présente dans ces trois films de Disney.

L’exemple de Fantasia est à cet égard représentatif. Deux séquences, L’Apprenti sorcier et Une Nuit sur le mont Chauve, regorgent de références plus ou moins directes à l’expressionnisme, mais aussi à la littérature, à la peinture et à la gravure germaniques. Pour L’Apprenti sorcier, le scénario s’appuie sur le poème éponyme de Goethe (Der Zauberlehrling), écrit en 1767, dont il respecte fidèlement la progression. Mais Goethe est également présent à travers une autre source, le Faust de F. W. Murnau, sorti en 1926.

La scène du Faust de Murnau où Méphisto, joué par Emil Jannings, frappe de la peste la petite cité où réside Faust a inspiré l’atmosphère de L’Apprenti sorcier et, plus directement encore, Une Nuit sur le mont Chauve. La nostalgie disneyenne reprend à son compte des thèmes récurrents du cinéma de Murnau, notamment l’opposition entre le village, éden pastoral, et la grande ville corruptrice, entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde. Le village du Faust de Murnau,composé par Max Reinhardt et transposé dans Une Nuit sur le mont Chauve de Disney en un extraordinaire décor panoramique, est le symbole d’un âge d’or préindustriel, dont l’iconographie a commencé de se définir avec le peintre Caspar David Friedrich.

|

|

Ce romantisme, prolongé par des artistes comme Ludwig Richter et Moritz von Schwind, plaît confusément à Walt Disney, au point que les villages, les chalets et les châteaux de tous ses films s’en inspireront. De même, la confrontation de l’homme avec l’immensité de la nature, si caractéristique de Friedrich, se retrouve dans le Mickey apprenti sorcier, via des scènes du film Homonculus d’Otto Rippert (1916).

Le Metropolis de Fritz Lang (1926), comme le Faust de Murnau, habite littéralement Blanche-Neige et les Sept Nains et Fantasia : la maison des Sept Nains imite celle du docteur Rotwang ;

Maria couchée sur la table de travail de Rotwang est la moderne Blanche-Neige dans son cercueil de verre ;

|

la marche en rangs serrés des balais de L’Apprenti sorcier évoque le rythme mécanique des automates humains de Lang accomplissant leurs aberrantes besognes.

|

|

Sur un mode mineur, le sorcier de L’Apprenti sorcier est reproduit d’un personnage du film Le Cabinet des figures de cire de Paul Leni (1924)

Les caractéristiques des films expressionnistes imprégnèrent le cinéma disneyen, au point, il est vrai, de devenir parfois des tics. Le motif de l’ombre portée et démesurément agrandie, emprunté, entre autres, au film de Robert Wiene, Le Cabinet du docteur Caligari (1920), au Nosferatu de Murnau (1922) ou encore au Golem de Paul Wegener et Henrik Galeen (1915), est peu à peu exploité mécaniquement pour un effet de peur, de Fantasia à La Belle au Bois Dormant. Ainsi, l’ombre de Mickey dans L’Apprenti sorcier semble tout droit sortie d’une scène de Der Golem. Ces ombres deviennent alors un leitmotiv chez Disney : ce sont celles des magnifiques aquarelles préparatoires de Tenggren pour Pinocchio, de Timothée le souriceau dans Dumbo ou de Maléfique dans La Belle au Bois Dormant.

Cette connaissance de la culture de l’Europe du Nord était aussi et surtout celle des collaborateurs de Disney. Walt Disney a recruté des artistes venus d’Europe pour la plupart : le Suisse Albert Hurter (1883-1942), le Suédois Gustaf Tenggren (1896-1970) et le Danois Kay Nielsen (1886-1957), le Hongrois Ferdinand Horvath (1891-1973), l’irlandais David Hall (1905-1964) et l’anglaise Sylvia Moberly-Holland (1900-1974). Ces artistes, presque tous formés dans les académies européennes, apportaient avec eux la maîtrise technique de leur art – peinture, dessin, sculpture, illustration –, mais aussi toute la tradition esthétique et l’héritage artistique de leur pays respectif.

Et certains Américains de naissance, réunis par Disney, n’étaient pas moins talentueux : Joe Grant (1908-2005), admirateur de Daumier et de l’Europe artistique en général ; Wladimir Tytla (1904-1968), de parents ukrainiens, parti se former dans l’atelier de Charles Despiau, un élève de Rodin ; Claude Coats (1913-1992), Mary Blair (1911-1978) ou encore Eyvind Earle (1916-2000), grand connaisseur des peintures primitives flamande et italienne. La personnalité de ces artistes permettrait à elle seule de comprendre la richesse des sources de Disney.

Le Danois Nielsen, concepteur artistique d’Une Nuit sur le mont Chauve,formé à Paris à l’Académie Julian, connut par exemple personnellement Olaf Föns, l’acteur principal d’Homonculus, grâce à sa mère elle-même actrice et danseuse du Théâtre royal de Copenhague ; juste avant d’être recruté par Disney en 1938, il travaillait au décor d’une pièce de Max Reinhardt donnée au Hollywood Bowl. La culture de Nielsen lui permit également de citer le film du Suédois Benjamin Christensen, Häxan. Histoire de la sorcellerie à travers les âges (1922), dans la scène de sabbat d’Une Nuit sur le mont Chauve et bien évidemment l’omniprésent Faust de Murnau.

|

|

Source :

- Bruno Girveau : Au-delà du miroir : littérature et cinéma chez Walt Disney. Catalogue de l'exposition.